「メルマガを作るとき、いつもレイアウトで手が止まっちゃう…」

そんな悩みありませんか?

実は、この悩みを解決する魔法のようなレイアウト術があるんです!

それが「視線誘導の法則」です。

人の視線が無意識に動くクセを味方につけて「まずここに目を向けてほしい」「次にこれを読んで、最後にあのボタンを押してほしい」という風に、読者の目線の流れを優しくコントロールするのが視線誘導です。

せっかく渾身のメルマガを送っても「本当に読んでほしいところ」がスルーされてしまうのは、もったいないですよね!

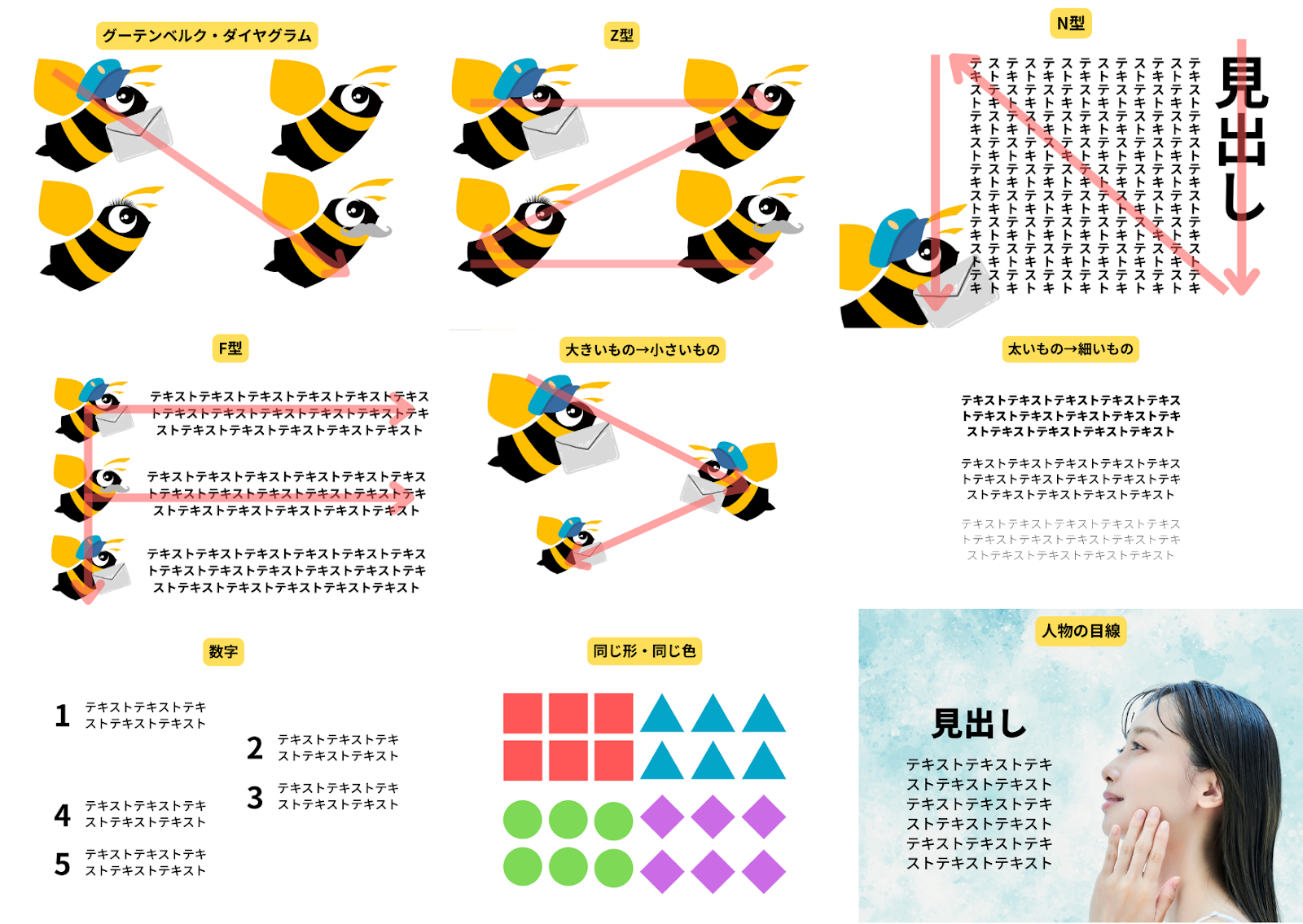

この記事では、基本のグーテンベルク・ダイアグラムから、速攻で使えるZ型・F型・N型などの定番パターン、そして色や数字を使ったテクニックまでクリック率が劇的にアップする「9つの法則」をわかりやすくご紹介します!

この法則をマスターすれば、もうレイアウトで迷うことはありません!

視線誘導とは

視線誘導とは、ざっくり言うと、読者の視線の流れを私たちが意図的にコントロールするためのレイアウト術です。

ここでいう「コントロール」は、決して読者を無理やり動かすことではありません!

むしろ、人間がもともと持っている「目線の動き方のクセ」や「無意識に見てしまう法則」をうまく利用して、情報をスムーズに頭に入れてもらうための「優しいガイド役」だとイメージしてください。

あなたが伝えたいメッセージの「優先順位」に合わせて、レイアウト、文字の大きさ、色を調整することで「本当に読んでほしい部分」がスルーされるのを防ぎ、結果として、メルマガのクリック率アップに大きく貢献してくれます!

実はこの視線誘導のワザは、メルマガやWebデザインだけの話ではなく、昔からいろんなところで使われています。

例えば、芸術分野では絵画で光や影を使って見せたいものに視線を集めたり、漫画ではフキダシや集中線で次に読むべきコマに誘導したりしていますよね。

写真やポスターなどの印刷物でも同じです。

視線誘導のパターン

基本となるグーテンベルク・ダイアグラムから、Z型・F型・N型といったよく使われる視線誘導パターンや、サイズ・太さ・色・数を使って目線をコントロールするレイアウトテクニックを紹介します。

この「9つの法則」をマスターすれば、もうメルマガのレイアウトで悩む必要はありません!

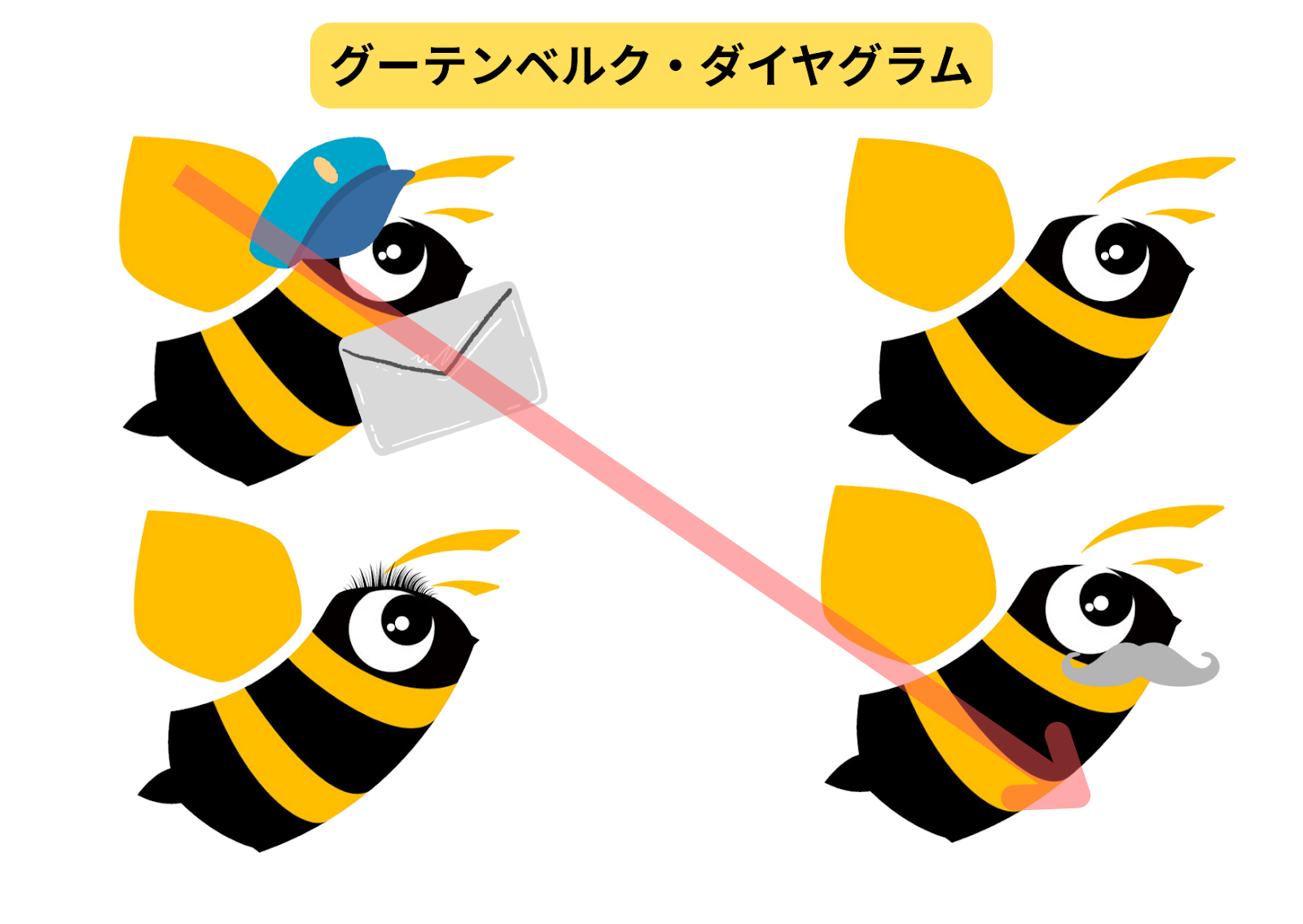

視線誘導の基本「グーテンベルク・ダイアグラム」

多くの視線誘導パターンは、このグーテンベルク・ダイアグラムを基盤としています。

情報が均等に並んでいる場合、視線は「左上から右下」へ斜めに流れる傾向があります。

そのため、効果的な情報配置は「左上 → 中央 → 右下」が基本となります。

まず、視線が最初に集まる左上には、メルマガのタイトルやロゴ、キャッチーな見出しなど、読者の興味を惹きつける最も重要な要素を配置することが鉄則です。

そして、視線が最後にたどり着く右下には、クリックしてほしい最終的なボタンやリンクを置くと、自然な流れで読者の行動を誘導し、効果的です!

| 【おすすめのメルマガ】 落ち着いたトーンのブランド系メルマガや、金融、士業など信頼性を重視する業界に向いています。 シンプルで品のあるレイアウトで、情報を整理して伝えたい場合に特に有効です! |

Z型

Z型レイアウトは、メルマガを読む際の視線が「左上 → 右上 → 左下 → 右下」の順に、アルファベットの「Z」を描くように移動するレイアウトパターンです。

このパターンは、情報量の少ない、簡潔に伝えたいコンテンツや、モバイル端末での閲覧を意識したシンプルなデザインで特に効果を発揮します。

視線の流れは、まず左上でキャッチコピーやメイン画像に注目が集まり、次に右上へ移動して要点を把握し、その後、左下で補足情報や次のステップへの説明を確認します。

そして、視線の終点が自然に右下に集まるため、そこに読者の行動(例えば購入ボタン・申込リンク・クーポン案内など)を誘導しやすいという大きなメリットがあります。

読者が本文を読み終えた後に、スムーズに行動へ移る導線が完成し、反応率アップを期待できます。

| 【おすすめのメルマガ】 セールやキャンペーンなど、期限が短く、即座の行動を求める告知に適しています。 簡単な商品紹介や、イベント告知など、スピード感のあるメッセージに最適です! |

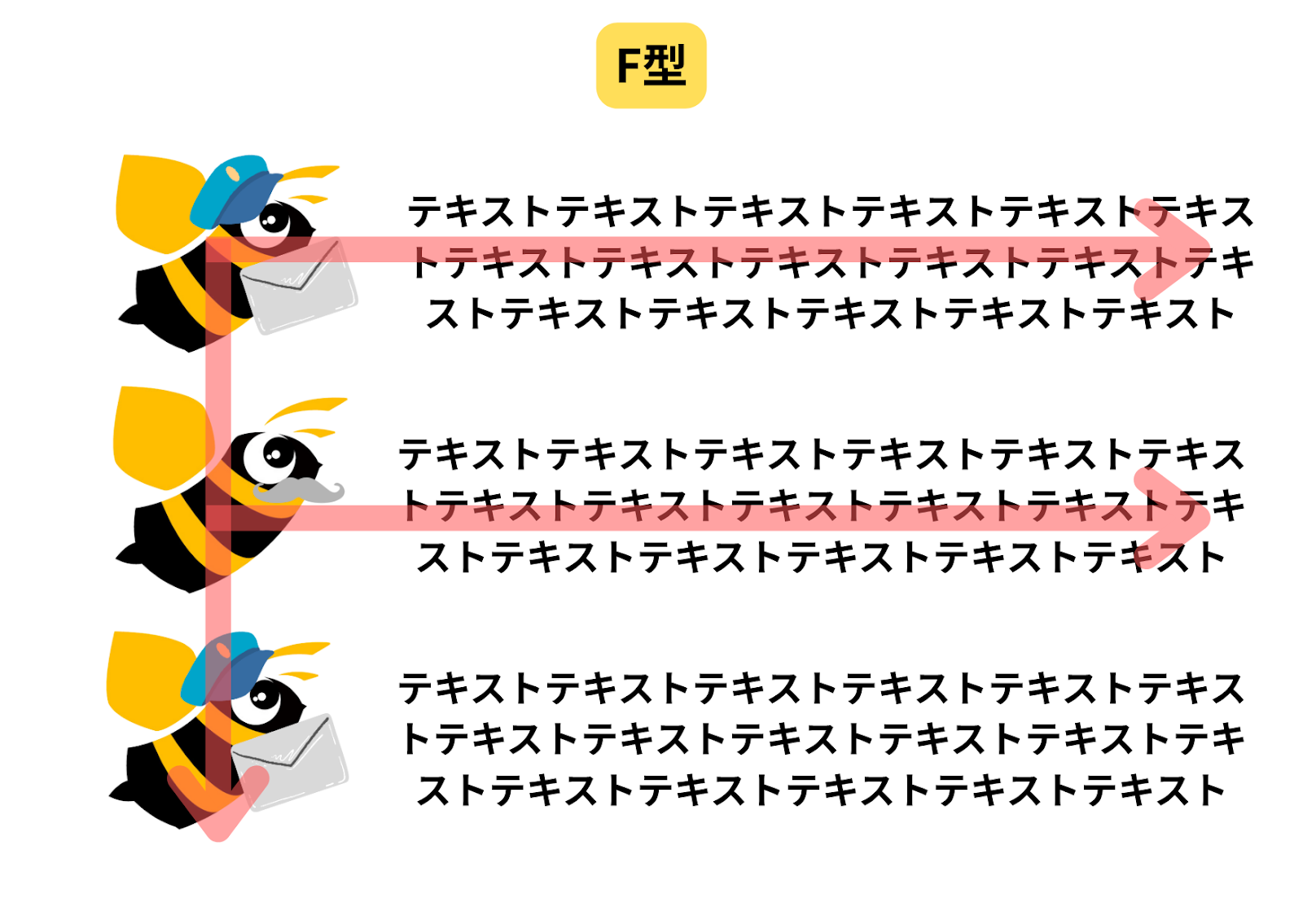

F型

F型レイアウトは、視線が「左上から右へ」→「少し下に降りてまた左から右へ」と、横に読み進める流れを繰り返すパターンです。

アルファベットの「F」の形に似ていることから名付けられており、特に情報量が多いWebページやメルマガで頻繁に利用されます。

つまり、左側の情報が起点となり、そこで興味を引けば、右側へ視線を動かして詳細を読み込むという行動を取ります。

そのため、重要な見出しや箇条書きをテキストの左に揃えると効果的です。

| 【おすすめのメルマガ】 長文の記事やコラム、情報量が多いとき、例えばメディアの更新情報、コンサルティングサービスに関する詳細、ブログの最新情報などを発信する際に役立ちます! |

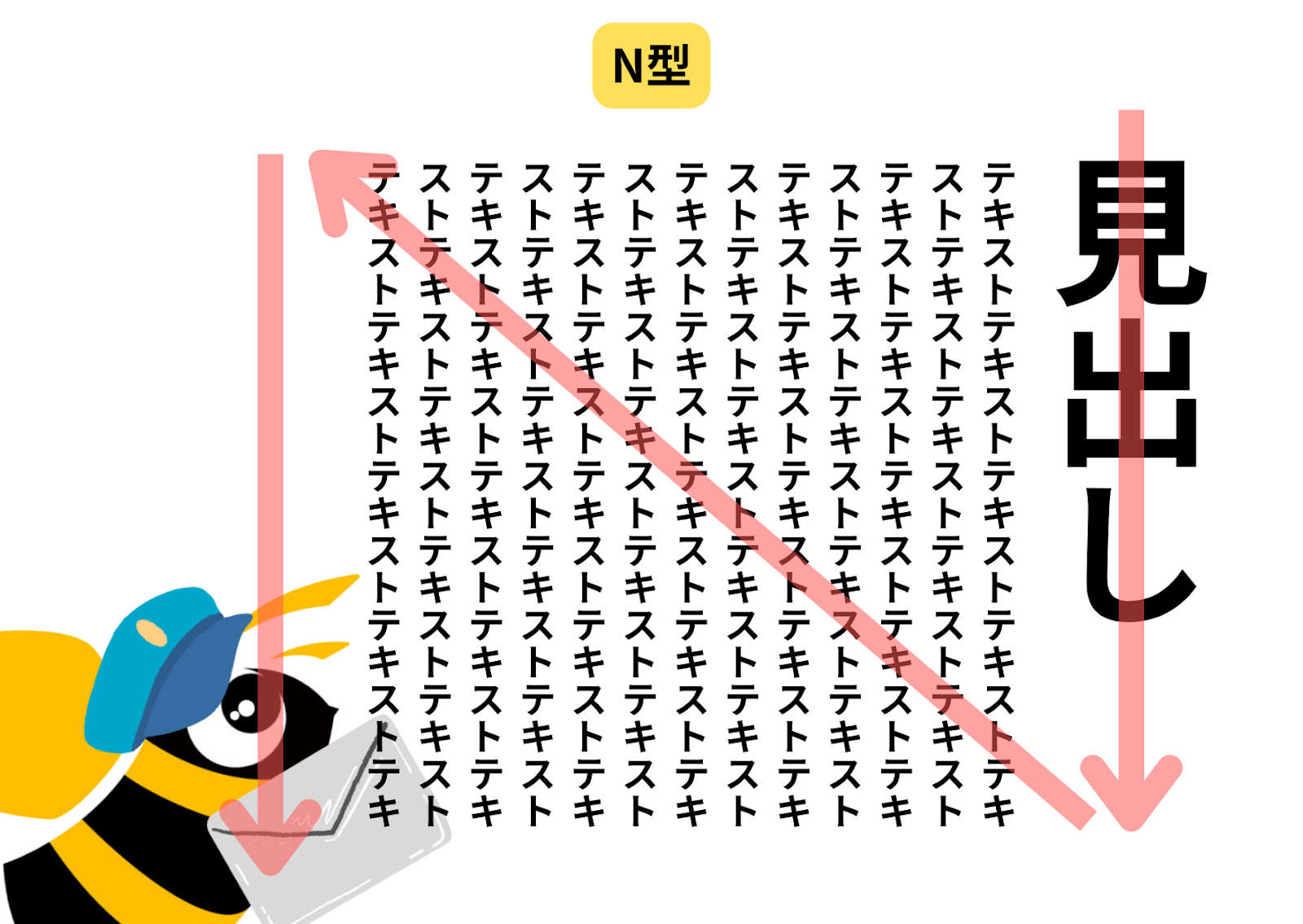

N型

N型レイアウトは、視線が「右上 → 右下 → 左上 → 左下」とNを描くように流れるパターンです。

このレイアウトは、一般的な横書きの文章とは逆の視線移動を伴うため、通常の横書きメルマガではあまり使われません。

もし、縦スクロールの紙面や、日本の伝統的な情報伝達スタイルを模したい場合は、このN型を応用することで、独特で新鮮な視覚体験を読者に提供できます。

ただし、多くの読者が横書きに慣れているため、このパターンを採用する際は、その意図が伝わるようにデザイン全体のトーンと一貫性を持たせることが重要です。

| 【おすすめのメルマガ】 和風のデザインや、縦書き文化圏の読者を強く意識したメルマガなど、特定の視覚効果を狙う場合に! |

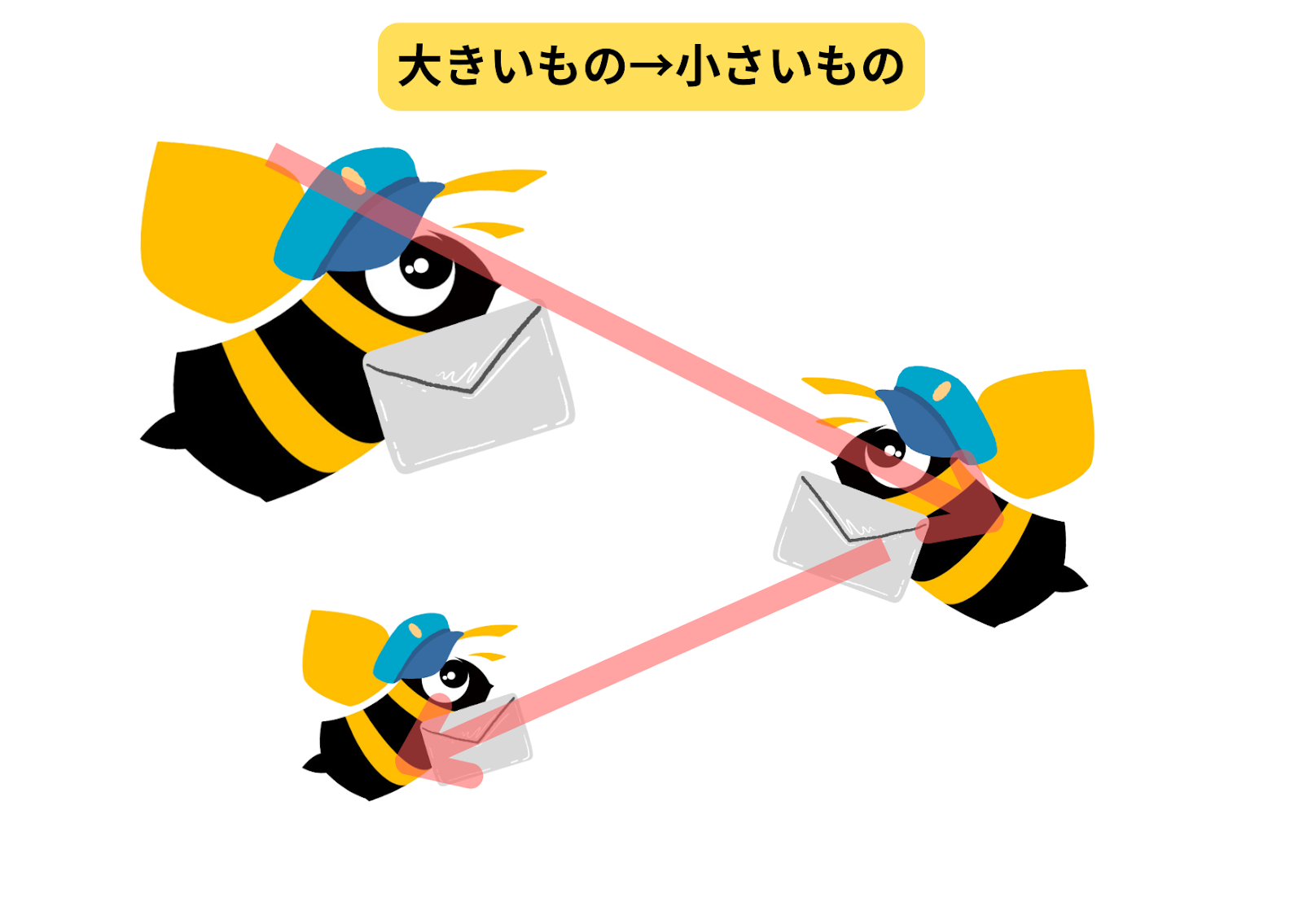

大きいもの→小さいもの

人はページや画面を開いたとき、まず「一番大きな要素」に目を奪われます。

この法則は、大きな要素で最初に読者の目を惹きつけ、そこから自然に小さい要素へと視線を誘導するパターンです。

「インパクト重視」のデザインをしたいときに非常に有効です。

たとえば新商品の魅力的な写真や「50%OFF」といった割引率の数字を、本文よりも大きく配置します。

そうすることで、読者の視線はまずその「大きなインパクト」に釘付けになり、その後、それが何についての情報なのかを知るために、隣や下に配置された小さな文字の説明文へと自然に移動します。

| 【おすすめのメルマガ】 新商品発表、期間限定の割引率など、ビジュアルと数字で強烈にアピールしたいときに! |

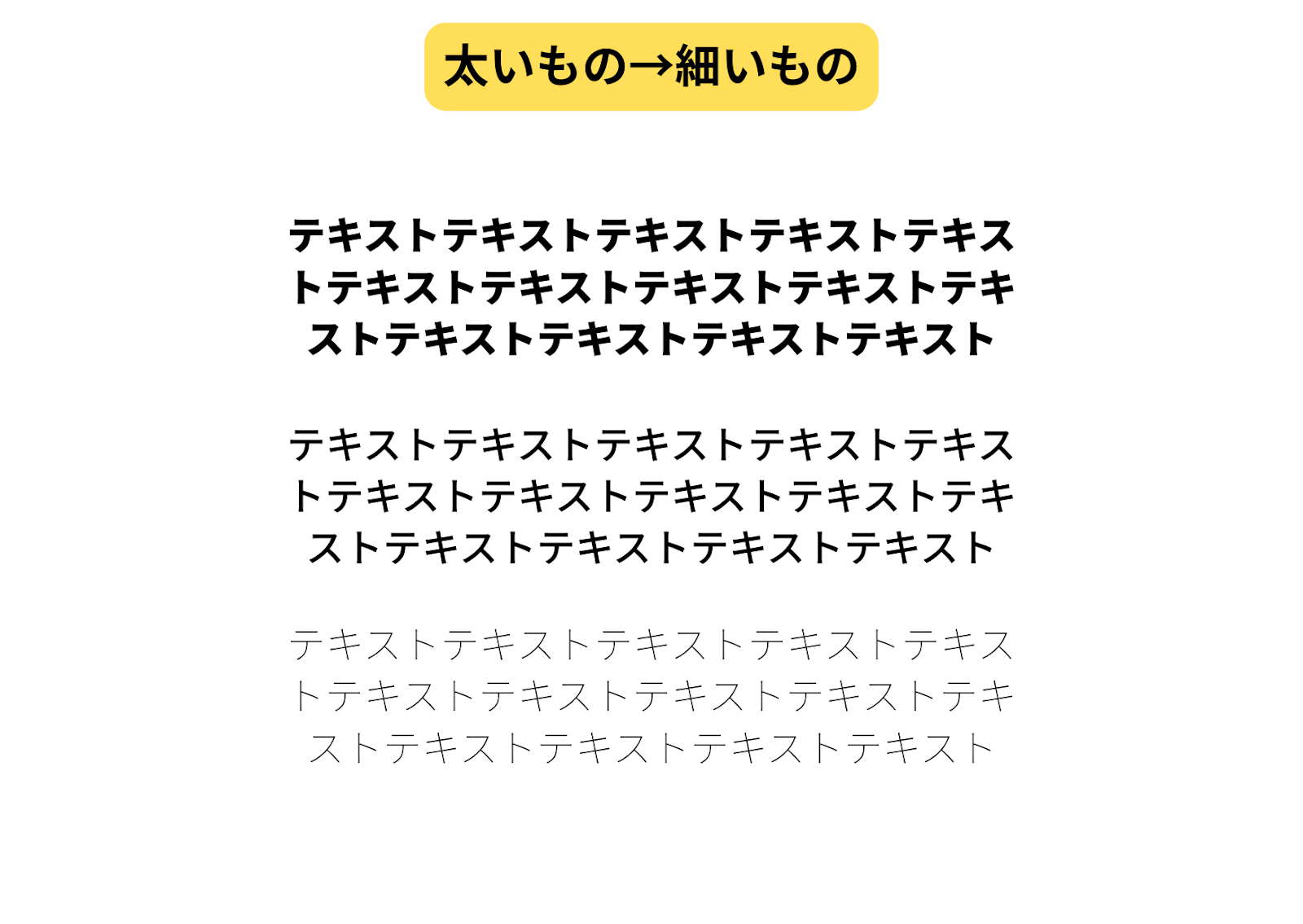

太いもの→細いもの

この法則は、太い要素に注目を集め、そこから細い要素へと視線を流すパターンです。

読者が流し読みをしているときでも、最も伝えたい部分を確実に見てもらうために役立ちます。

例えば、ウェビナーの告知メルマガで「このウェビナーで得られる最大のメリット」のフレーズだけを太字で強調します。

読者はまず太字を読み、興味を持てば、その下に続く細字の本文へと読み進めてくれます。

| 【おすすめのメルマガ】 重要なポイントやメリットを強調したあとに、本文も読んでもらいたいときに! |

同じ形・同じ色

人は、同じ形や同じ色は仲間だと認識し「関連性のある情報」としてまとめて見る習性があります。

この法則を使うと、読者はこれらの共通の要素を追いかけるように視線を動かし、情報を自然にグループ化して整理して受け取ることができます。

メルマガで複数のサービス特長やステップを紹介する際に、それぞれの項目の冒頭に同じデザインのアイコンや、ブランドのキーカラーを配置してみましょう。

そうすると、読者は「これは同じテーマ(サービス)に関する情報なんだな」と瞬時に理解し、一つのアイコンから次のアイコンへと、スムーズに視線を移動させてくれます。

| 【おすすめのメルマガ】 サービスの特長を複数紹介するときや、箇条書きの情報を整然と見せたいときに! |

数字

「1、2、3」「ステップ1」といった数字や順番を示す要素は、視線を数字の順番に誘導する強力なパワーを持っています。

数字を見ると、人は無意識「手順」や「順位」があると認識し、その順番通りに情報を追おうとするからです。

数字を使って導線を明確にすることで、読者は次に何をすべきか迷わず、スムーズに情報を消化し、最後まで離脱せずに読み進めてくれやすくなります!

| 【おすすめのメルマガ】 商品の使い方ガイド、ステップメール、人気ランキングなど、読む順番を制御したいコンテンツに! |

人物の目線

人には、他人の目線の先を無意識に追ってしまう、という面白い習性があります。

これは実写の人物写真だけでなく、イラストや動物の目線でも効果を発揮します。

この習性を利用して、読者の視線を意図的に誘導することができます。

メルマガで人物の画像を使うときは、その人物やイラストの目線を、読者に見てほしいテキストや、最終的な目的であるボタンやリンクに向けるように配置しましょう。

ただし、人物がメルマガの外側や空の方向を見ていると、読者の視線も一緒に外へ逸れてしまうので注意が必要です。

| 【おすすめのメルマガ】 商品に対する信頼感や親近感を高めたいとき、あるいは特定の情報に注目を集めたいときに! |

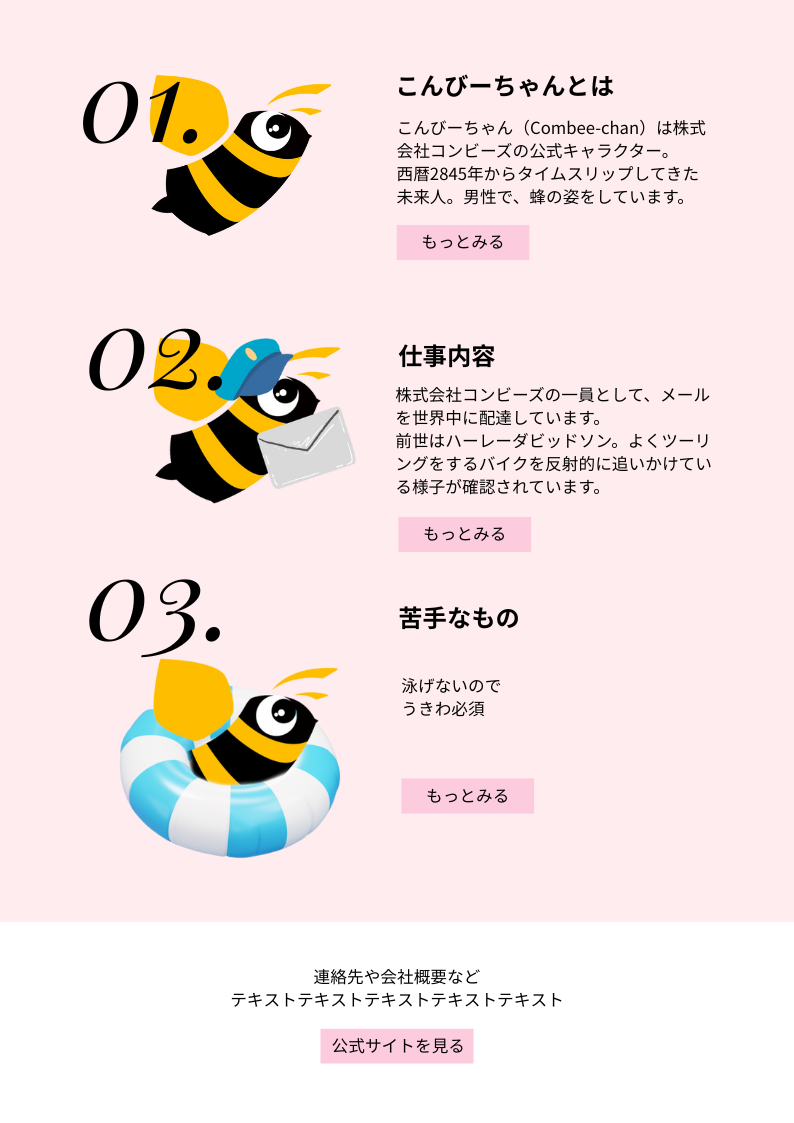

応用してメルマガを作ってみた!

今回はテキストの多いメルマガに向いているF型レイアウトを活用してみました!

メルマガテーマは、キャラクター「こんびーちゃん」の紹介です。

F型は下に行くほど読み飛ばされやすいので、重要なポイントは、上部にしっかり固めるのが大事なコツです!

テキストが長いメルマガって、どうしても読者に「うっ、読むのが大変そう…」って思われがち。

そこで、イラストを配置することで読む抵抗感を減らせるように工夫しました♪

人は文字よりも画像に先に目が行くので、左側のイラストが読者の視線をパッと引きつけます。

さらに、イラストの横に「1、2、3」と数字を入れることで道しるべを作りました。

この工夫のおかげで、文章がたくさんあっても、まるで箇条書きみたいに内容がスッキリして見えます。

それにレイアウトを考えるときって「ここに画像でいいかな?」「ボタンはどこに置こう?」って、ついつい手が止まっちゃいますよね。

でも今回は最初に「F型レイアウトでいくぞ!」と決めてからスタートしたので、悩む時間がグッと減って、作成時間が大幅にカットできました!

最初に視線のルートを決めてしまうのが、時短への一番の近道だと実感しました。

復習テスト!

記事の内容を○×クイズにしました。ぜひ復習につかってみてくださいね!

| 問題番号 | 問題文 |

| 1 | 「視線誘導」とは、読者の持つ目線の動き方のクセを利用し、情報をスムーズに頭に入れてもらうためのレイアウト術である。 |

| 2 | グーテンベルク・ダイアグラムでは、情報が均等に並んでいる場合、視線は右上から左下へ斜めに流れる傾向がある。 |

| 3 | Z型レイアウトは情報量の少ない、簡潔に伝えたいコンテンツに適しており、視線の終点である右下に購入ボタンなどを配置すると効果的である。 |

| 4 | F型レイアウトは、特に情報量が多いメルマガに適しており、視線は横に読み進める流れを繰り返すため、重要な見出しはテキストの右に揃えるべきである。 |

| 5 | N型レイアウトは、一般的な横書きのメルマガでも、読者に新鮮な視覚体験を提供できるため頻繁に活用される。 |

| 6 | 人物の目線は、読者に見てほしいテキストやボタンから意図的に外側へ向けるべきである。 |

| 7 | 「同じ形・同じ色」の法則は、読者がそれらの要素を関連性のある情報だと認識し、情報をグループ化して整理するのに役立つ。 |

| 8 | 「大きいもの→小さいもの」の法則において、読者の視線はまず小さい要素に注目し、その後、より大きな要素の説明文へと移動する。 |

| 9 | 「数字」の法則は、「1、2、3」といった要素が視線を数字の順番に誘導するパワーを持つため、商品の使い方ガイドや人気ランキングで特に有効である。 |

| 10 | 「太いもの→細いもの」の法則は、重要なポイントを太字で強調することで、流し読みしている読者でも確実に目を留めさせる効果がある。 |

解き終わったら以下の回答をどうぞ!

| 問題番号 | 〇か×か | 簡単な解説 |

| 1 | 〇 | 視線誘導は、人の無意識な目の動き方のクセ(法則)を利用して、伝えたいメッセージの優先順位に合わせてレイアウトを調整することです。 |

| 2 | × | グーテンベルク・ダイアグラムでは、視線は「左上から右下」へ斜めに流れる傾向があります。 |

| 3 | 〇 | Z型は簡潔なコンテンツに向いており、視線が最後に集まる右下にアクションを促すボタンを置くことで、行動へスムーズに誘導できます。 |

| 4 | × | F型は情報量が多いメルマガに適しており、視線が左側から始まるため、重要な見出しや箇条書きはテキストの左に揃えることが効果的です。 |

| 5 | × | N型は一般的な横書きの文章とは逆の視線移動を伴うため、通常の横書きメルマガではあまり使われません。 |

| 6 | × | 人は他人の目線の先を無意識に追うため、人物の目線は読者に見てほしいテキストやボタンに向けるべきです。外側に向けると読者の視線も逸れてしまいます。 |

| 7 | 〇 | 同じ形や色は「仲間」だと認識され、情報がグループ化されるため、複数の特長などを整然と見せるのに有効です。 |

| 8 | × | 人はまず「一番大きな要素」に目を奪われるため、大きな要素で読者の目を惹きつけ、そこから小さい要素(説明文)へと視線を誘導します。 |

| 9 | 〇 | 数字を見ると、人は無意識に「手順」や「順位」と認識し、その順番通りに情報を追おうとするため、導線を明確にするのに強力です。 |

| 10 | 〇 | 太字で強調することで、読者が流し読みをしているときでも、最も伝えたい部分を確実に注目させることができます。 |

この記事を書いた人

宇都宮凛奈

コンビーズの公式XとYouTubeショートを担当しているりんりんです!

こんびーちゃんとお仕事をしたりおやつを食べてます。

ライターとしてまだまだ修行中!

いろんなデザインを見たり、空と海の写真を撮るのが趣味。

コメント